ぐいぐいと小説の中に引きこむ引力の凄さ。

結論

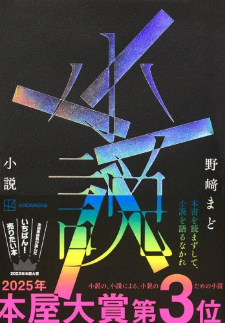

本屋大賞は逃したものの、巨大なスケール感の中で主人公の心理も精緻に描き込まれていく見事な1冊

概要

麻布大学獣医学部卒業[2]。2009年、投稿作「[映] アムリタ」で、第16回電撃小説大賞の一部門として新設された「メディアワークス文庫賞」の最初の受賞者となる(有間カオルと同時受賞)[1]。2013年の『know』は第34回日本SF大賞候補作品となった[3]。2021年、『タイタン』で第42回吉川英治文学新人賞候補。2025年、『小説』が第22回本屋大賞にノミネートされ、3位を獲得した。

wikiより引用

感想

医者であり成功者の父の顔色をうかがって生きていく少年が主人公です。多かれ少なかれ誰もがこのような傾向はあるでしょう。ゆえに読者は若干の嫌悪感を感じながらもこの主人公に感情移入をできるのかもしれません。物語に吸い込まれていくような冒頭部分です。

唯一の友が登場し、主人公であり語り手の集司(しゅうじ)と真の二人は、学校の横の大きな謎の屋敷に出入りするようになり、ミステリアスな要素を加えていきます。そこで交流する作家の「髭先生」がさらに加わり、物語に厚みと深みが出てきます。

髭先生の屋敷の書架に埋められた佇まいは、本好きの読者にはたまらぬ魅力を感じさせます。さらに地下の不可思議な領域とそこで出会う美少女。ダンジョン的ファンタジーの要素まで加わってきます。読者を捉えて放さない巧みな展開であると思います。

常に上に立ち、真を指導するような関係だったのが、途中逆転する展開にもクラクラするようです。才能の絶対的厳格さを受け入れていく集司。自分だったらできるだろうか?自信はありません。

この小説の形式上の特徴は章立てがないということです。人の手が入っていない大河が流れていくようです。読者はこの川を小舟に乗って流されるが如くページをどんどん繰っていくことになります。

終盤、書名「小説」の理由を述べるように、「小\説」というものの定義づけがされていきます。それは人文科学的にではなく、生物化学的?脳科学的?宇宙哲学的?になされていくのが大きな特徴であると思われます。そのための布石が科学博物館でのくり返すエピソードなのでしょう。

これは第Ⅰの作者の主張でしょうが、もうひとつ主人公集司に象徴される印象的な主張が、小説は「自らが書かずとも読むだけでいいんだよ」というものです。まさに私がそうであるように、自分を拡張するのが「小説」であるが、自ら「小説」を紡ぎ出すことができない多くの人間にとって強い勇気づけになっています。

これからずっと私は「読むだけ」の読者であると思われますが、それが肯定されてとても幸せな読後感を得ることができました。

主人公に同化しながらワクワクと読みすすめることができ、驚きの壮大なスケール感の展開に唖然とすること間違いなし。小説が好きな人もそうでない人にも超オススメの1冊です。ぜひ!

コメント