月曜のセントラル劇場10:00の回。5人くらいかな。最前列中央リクライニングシートで鑑賞。

結論

美しい映画的映像の波状攻撃。髭男どもの中の紅一点。伊藤博文にもちゃんと日本の正義を語らせた客観性も好ましい。

概要・あらすじ

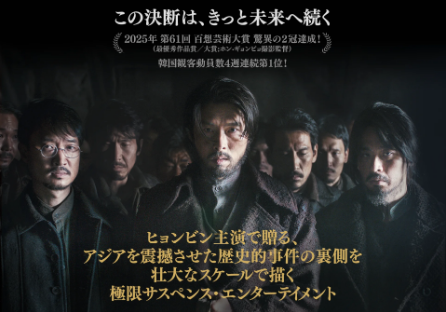

ウ・ミンホ監督(「KCIA 南山の部長たち』)×『ソウルの春』製作スタッフがタッグを組み、2024年第49回トロント国際映画祭GALAプレゼンテーション部門でワールドプレミア上映された本作。5月5日に発表された第61回百想芸術大賞(韓国のゴールデングローブ賞ともいわれる韓国映画・ドラマ界の最大級のアワード)では最優秀作品賞とともに大賞を撮影監督ホン・ギョンピョが受賞。撮影監督が大賞受賞となったのは初の快挙である。

ヒョンビンが祖国の独立に命をかける孤高の男、安重根(アン・ジュングン)を演じ、リリー・フランキーが伊藤博文役で韓国映画初出演を果たした。公式サイトより引用

1908年、咸鏡北道(ハムギョンブクト)シナ山で、安重根(ヒョンビン)率いる大韓義軍は劣勢にもかかわらず勇敢に戦い、日本軍に勝利を収める。万国公法に従って戦争捕虜たちを解放すると主張するアン・ジュングンに対し、イ・チャンソプ(イ・ドンウク)は激しく反論。結局、自らの兵を率いてその場を去ってしまう。その後、逃した捕虜たちから情報を得た日本軍の急襲を受け、部下たちを失ってしまったアン・ジュングンは、なんとかロシア・クラスキノの隠れ家に帰り着く。しかし、彼を迎えた同志たちの視線は厳しかった。1909年10月、日本の政治家である伊藤博文(リリー・フランキー)が大連からハルビンに向かうとの情報を得たアン・ジュングン。祖国の独立を踏みにじる「年老いた狼」を抹殺することこそが、亡くなった同志たちのために自分ができることだと確信した彼は、ウ・ドクスン(パク・ジョンミン)、キム・サンヒョン(チョ・ウジン)とともに大連行きの列車に乗るが、日本軍に察知されてしまう―――

同上

感想

どこまでも続く氷の上を縦横無尽に走る白い線。氷の上を一人歩く黒いシルエット。美しいドローン映像で映画はスタートします。孤独なその男の姿が映画を象徴しているようにも思えます。凍えながらも歩いて行くしかない。ころび、時に横になったとしても再び立ち上がって歩いて行くしかない。

映画前半のつかみは、雪と土が混じってどろどろの中での、日本軍と義軍との死闘です。スローモーションが美しいが陰惨なシーンであり、救いは日本兵の顔はほとんど映らず、韓国の役者の顔だけがとらえられたことでしょうか。肉弾戦は拳銃すら使わないドス(くらいの長さの刀)での戦闘です。

この映画に出てくる義軍の男どもは誰も彼も髭面で、誰が誰かわかりません。キーマンとなるキムだけはメガネで見分けが付くようになっていますが。画面も暗いシーンが多く、なおさら誰が誰やら。皆がタバコを吸っており、紫煙の中に顔が半分影になっている映像は、追い込まれた義軍を象徴するようです。

日本軍の敵役である森少佐は対照的に顔がよく分かり、さらに顔の右側の刀傷で印象深く描かれます。日本語を上手にしゃべりますが、「妻」を「ちゅま」というところからキャストが日本人でないのがわかります。リリー・フランキー以外は日本人のキャストはいなかったと思われます。

がんばって日本語のセリフ言っていますが、特に森少佐は早口なので、字幕がとても助けになります。彼のセリフで一番多いのは「アンはどこだ」です。どこまでも執念深く安重根を捜し求めるのは、深い恨み故。

冒頭の肉弾戦で敗北した森は、安重根に自決を願います。責任をとって死することが名誉であると信ずる森ですが、安重根は国際法に照らしてそれを許しません。捕虜として解放されてしまう。これが森の恨みの源泉です。ふがいない生より名誉の死こそが森の信条だったのでしょう。それを踏みにじられた。

朝ドラでは妻夫木聡は妻のためにどうしても戦争から生きて戻りたかった言います。この考え方は当時の軍人の常識だったのでしょうか?疑問は残ります。国のために命をかけて戦う決意をしたものもきっと多かったのではないでしょうか。

蝶々夫人は武士の娘ですが、最後に名誉のために自害します。

本作で密偵になってしまうある人物は、密偵に成り下がった理由を「死にたくなかった」からだと言います。それぞれに状況は同一ではないわけですが、生きていくという本能とそれを乗り越えていく人間の精神は複雑でとても興味深い。森少佐は死を覚悟した名誉を踏みにじられた怨嗟が「生きていく」エネルギーになっている。人は実に興味深いです。

蒸気機関車に引かれる夜の客車。外は真っ暗ですが、客車の中は明るい光に満ちています。客車の天上からぶら下がる灯りは、不規則に揺れて列車の運行を示します。さらに、後ろの車両と手前の車両を使って線路がカーブしているの気づかせるのも見事でかつ美しい。客車内でのサスペンスとアクションをバックアップします。

この映画の特徴が映像の美しさです。撮影監督が賞を得たのもさもありなんです。

早朝の青い色の中4頭の馬が橋の上を駆けていく。後に全く同じ画角で馬が1頭減って3頭になって駆けていく。絵画的美しさの中に、仲間の死を絵だけで知らせる名シーン。

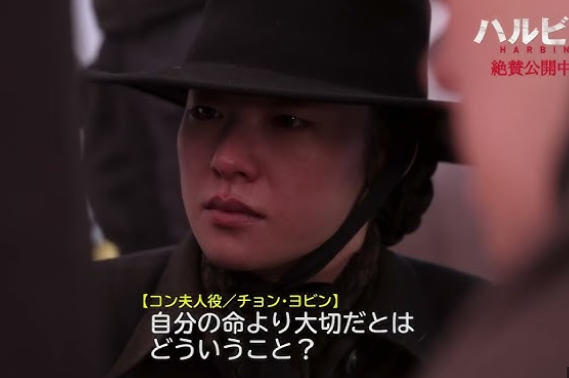

そして何といっても、爆弾調達のために砂漠を越えて馬で行く数日間の旅の美しさは圧巻です。男だけのドラマの中にまさに紅一点、高貴さあふれる女性が加わって美しさも倍加するようです。コン夫人を演じるのはチョン・ヨビン。彼女は映画の最後まで関わって重要な役割をはたします。映画にはやはり美しい女優さんは不可欠です。

不思議な日本語があふれる映画の中で、リリー・フランキーの日本語は私たちにすっと入ってくるまさにネイティブの日本語です。セリフの内容が瞬時に理解でき、そして定着するそんな感じがします。その言葉の中に、伊藤の韓国の見方を示すセリフがあります。

「愚かな王のもとで、自分たち(国民)に何の見返りもなかったのに、自国のために我が国(日本)に抵抗する者が生まれてくる。彼らが悩みの種だ」というようなことです。愚かな王の下で国民が苦しんだというのは、李氏朝鮮末期のことをいっていると思います。

両班(ヤンバン)という支配階級のもの、国民の4分の3が奴隷だった記録もあるようです。両班は身体を動かすことを忌避したため、多くの手足となる奴隷が必要だった。テニスをする西洋の外交官を見て「どうしてあのような労働を下人にやらせないのだ」と言ったという笑い話もあります。

役人も反社なみで、庶民がお金を持っていると知ると「貸してくれ」と言って奪い、断れば投獄や鞭打ちを断行する。ゆえに庶民は暮らせるぎりぎりしか稼がなかったようです。海外の記者は「役人は皆盗賊」と新聞に書いたということです。

司法の腐敗も酷かったようです。

ポーランドの小説家セロシェフスキは、金持ちは金で無罪を買い、貧乏人は些細なことで監獄行きにされる、法の正義が歪んだ世界を嘆いたという。

ネットより引用

伊藤はこの腐敗した李氏朝鮮のことに言及し、日本の併合が韓国を救う正義だと考えていたことを伺わせます。そのようなセリフを使った本作の韓国側の客観性もなかなか好ましく思われます。日本を単なる悪として描いていないともいえるのではないでしょうか。

美しい映像が心に残る映画らしい作品でした。機会あればぜひ御覧ください。

コメント